Schnell, aber nicht lautlos schreitet sie voran – die Digitalisierung in der Medizin. Die Bandbreite ist dabei sehr vielfältig, von Themen, die wir als Patienten kaum mitbekommen (Roboter im OP), über Themen, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden (Elektronische Patientenakte) bis hin zu Bereichen, in denen sich gerade vieles ändert. Dabei geht es um Video-Sprechstunden ebenso wie um den Wegfall des „gelben Scheins“ in Papierform.

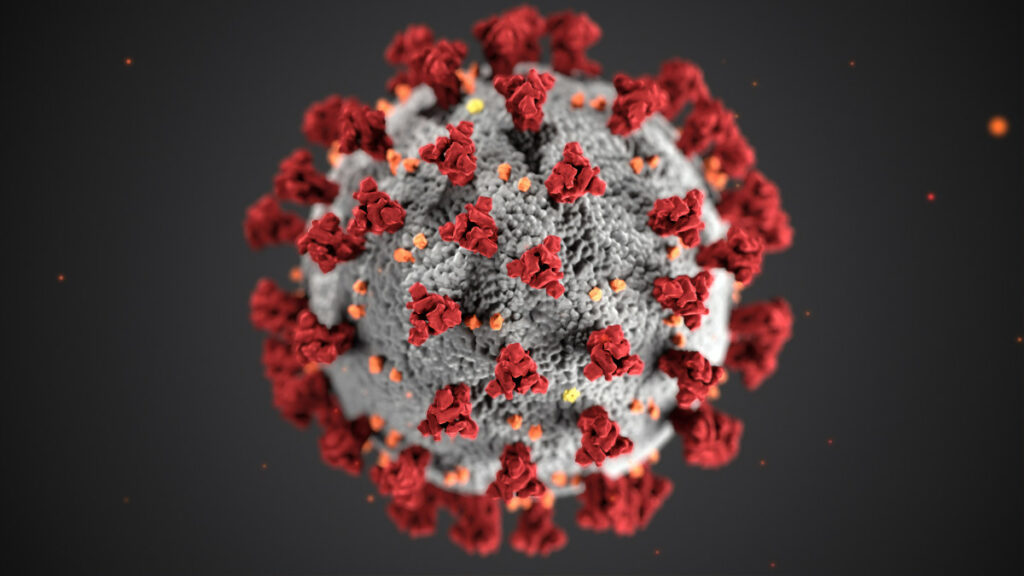

Digitale Wirkstoffsuche gegen das Coronavirus

Einer der neuesten Beiträge zum Thema Digitalisierung in der Medizin, der zudem noch hoffnungsvoll stimmt, ist eine neue digitale Plattform, die Milliarden potenzieller Wirkstoffe in kürzester Zeit untersuchen kann. Damit suchen Forscher u.a. von der Freien Universität Berlin und von der TU Berlin nach potenziellen Wirkstoffen, die die Coronavirus-Proteine blockieren könnten.

In der medizinischen Wirkstoffforschung ist es bewährtes Prinzip, krankmachende Proteine im Körper durch das Einbringen von kleinen Molekülen zu hemmen, die an einer bestimmten Position fest an das krankmachende Protein binden und es so manipulieren oder hemmen. Ein Prinzip, das mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip vergleichbar ist: Die sogenannten kleinen Moleküle (Schlüssel) passen in eine bestimmte Bindungsstelle (Schloss) des krankmachenden Proteins und schalten es so aus.

Dabei gibt es potenziell eine riesige Anzahl an mehr oder weniger gut passenden Schlüsseln (kleinen Molekülen), die Grundlage für einen neuen medizinischen Wirkstoff sein könnten und potenziell alle getestet werden müssen. Geschieht dies im Rahmen von Laborexperimenten, dauert das Verfahren Jahre. Computersimulationen hingegen lösen das Problem. Die neue Plattform ist dabei besonders leistungsstark und hilft im Idealfall dabei, bald einen passenden Wirkstoff gegen das Coronavirus zu finden.

Der „gelbe Schein“ wird digital

Doch nicht alle digitalen Entwicklungen in der Medizin sind so spektakulär. Unser Leben erleichtern sie trotzdem. So wird die Krankschreibung auf Papier, der sogenannte „gelbe Schein“ zum 1. Januar 2021 abgeschafft. Die bisherige Regelung sieht vor, dass der Patient eine Bescheinigung aus drei Teilen erhält. Einen Teil schickt er an die Krankenkasse, einen an den Arbeitgeber, der dritte Teil verbleibt bei ihm. Ein aufwändiges und langsames Verfahren. Und wer sich schon einmal mit Grippe zur Post gequält hat, merkt auch, dass diese Vorgehensweise der Genesung sicher nicht zuträglich ist.

Vom 1. Januar 2021 an wird die Krankenkasse vom Arzt elektronisch über die Krankschreibung informiert. Diese wiederum informiert den Arbeitgeber über die Dauer der Erkrankung seines Mitarbeiters. Das Verfahren wird so erheblich beschleunigt.

Digitalisierung im Schneckentempo

Als ebenso hilfreich für die Patienten wird sich möglicherweise die Einführung der elektronischen Patientenakte (EPA) erweisen. Sie verzögert sich in Deutschland allerdings seit Jahren. Länder wie beispielsweise Dänemark oder Estland sind hier sehr viel weiter. In der elektronischen Patientenakte werden folgende Daten gespeichert: Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte, Impfungen, Medikationspläne, Arztberichte und Notfalldatensätze. Der Patient kann eigene Dateien wie beispielsweise ein Ernährungstagebuch hinzufügen.

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) sieht vor, dass die Krankenkassen ihren Patienten ab 2021 eine EPA anbieten müssen. Die EPA liegt in der Hoheit des Patienten. Er entscheidet, ob seine Ärzte Befunde hochladen dürfen, damit sie anderen Ärzten, Pflegepersonal oder Notfallmedizinern zur Verfügung gestellt werden können. Die Vorteile liegen auf der Hand: Im Notfall kann der behandelnde Arzt sofort sehen, welche Vorerkrankungen ein Patient hat, welche Medikation er erhält und ob er ein bestimmtes Medikament nicht verträgt. Das ist auch hilfreich in der Kommunikation zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle Arztpraxen und weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser und Apotheken, an die sogenannte Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen werden.

Wenig Akzeptanz

Hier hapert es, genau so wie bei der Akzeptanz durch Ärzte und Patienten. Während viele Praxen mit den IT-Vorgaben schlicht überfordert sind, befürchten die Patienten vor allem Probleme beim Schutz ihrer Daten. Dabei geht es um mehr als eine generelle Angst beispielweise vor Hackerangriffen. Denn die EPA startet nicht nur verspätet, sondern auch mit einem Systemfehler: Anders als ursprünglich geplant, können die Patienten eben nicht entscheiden, welcher Arzt welche Daten sieht. So kann der Physiotherapeut, für den eigentlich nur die Befunde des Orthopäden von Belang sind, Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch bekommen. Auch Befunde zu gesundheitlichen Schäden durch Alkohol oder Drogen oder zur psychischen Gesundheit möchte der Patient vielleicht nicht mit allen behandelnden Ärzten teilen. Aber es heißt eben: Ganz oder gar nicht. Die Teilautorisierung von Daten ist aber ein wichtiger Bestandteil des Systems. Sie soll baldmöglichst nachgezogen werden.

Die Video-Sprechstunde als Corona-Profiteur

Als Corona-Profiteur erweist sich ein digitales Stiefkind der Ärzteschaft: Die Video-Sprechstunde. Bereits seit 2018 können Ärzte ohne vorherigen Erstkontakt ihren Patienten eine Video-Sprechstunde anbieten. Um diese dann auch abrechnen zu können, müssen sie nur einen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifizierten Dienstanbieter nutzen. Bisher stieß das Instrument auf wenig Gegenliebe. Der Hintergrund war unter anderem der fehlende elektronische „gelbe Schein“. Nun aber explodieren die Anfragen. So verzeichnet das Arztsoftwarehaus mediatixx aktuell einen Zuwachs von 60 Prozent bei Anfragen und Bestellungen ihrer Video-Software.

Ein Künstler im OP

„Da Vinci“ – schon denkt man an den berühmten Maler und Universalgelehrten aus Florenz. Aber „Da Vinci“ ist auch der Name des bekanntesten OP-Roboters, der deutschlandweit in über hundert Kliniken eingesetzt wird. Dabei wird der OP-Roboter von einer Steuerungskonsole neben dem OP-Tisch gelenkt. Das bedeutet: Der Arzt führt, der Roboter agiert als Assistent. Die Vorteile: Der Roboter wird nicht müde und zittert nicht. Schnitte werden präziser ausgeführt, da die Steuerung jedes noch so kleine Zittern des Chirurgen ausgleicht. Von der Steuerungskonsole aus behalten die Ärzte durch gestochen scharfe 3D-Endoskopbilder stets den Überblick über das Operationsfeld.

Während „Da Vinci“ schon länger bei OPs von Blase oder Prostata eingesetzt wird, können minimalinvasive Eingriffe mit dem System nicht durchgeführt werden. Hier ist bereits eine neue Generation von OP-Robotern am Werk, mit deren Hilfe sich Eingriffe im Bauch- und Brustraum, komplizierte Darm-OPs oder sogar die Entfernung der Speiseröhre bei Krebs minimalinvasiv durchführen lassen – mit weniger Verletzungen und Blutverlust und einer schnelleren Erholung des Patienten.

Fazit: Die Digitalisierung in der Medizin ist nicht aufzuhalten und an vielen Stellen äußerst hilfreich. Allerdings besteht Nachholbedarf bei der Akzeptanz der neuen Anwendungen, und zwar nicht nur bei Patienten, sondern vor allem auch in der Ärzteschaft. Während die Patienten vor allem Angst vor Lecks beim Datenschutz haben, fehlte vielen Ärzten bisher schlicht der Wille oder die Kompetenz beispielsweise um Videosprechstunden anzubieten oder sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Eine neue Generation von Ärzten wird das vermutlich anders sehen. In Zukunft wird es ein Vorteil von Krankenhäusern beim Wettkampf um die besten Nachwuchskräfte sein, wenn sie ihre Mitarbeiter an den neuesten OP-Robotern schulen können.

Quellen:

https://www.tagesschau.de/inland/krankenschein-digital-101.html

https://www.kbv.de/html/epa.php

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/110997/Telemedizin-Kraeftiger-Schub-fuer-Videosprechstunden

https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-insights/maschinen-anlagen/medizintechnik-roboter

https://www.mdr.de/wissen/supermikrochirurgie-op-roboter-operation-da-vinci-musa-100.html

https://www.giessener-allgemeine.de/giessen/roboter-assistiert-op-saal-13194055.html

Weiterführende Artikel und Hintergrundberichte zum Thema Digitalisierung gibt es hier

2 Kommentare

Sicherlich einer der besten Blogs zu dem Thema! Ich finde es ist an der Zeit, die Digitalisierung schneller voranzubringen als je zuvor, gerade im Bereich Medizin ist noch einiges an Luft nach oben, meiner Meinung nach. Dankeschön für den Artikel 🙂

Hallo Harry,

vielen Dank für die Rückmeldung und das Kompliment. Wenn Du ein Thema hast, zu dem wir in Zukunft einen Beitrag schreiben sollen, gib uns gern Bescheid.

Viele Grüße

Thomas